Q 外壁材が割れてきた。

A 現状を確認。L型に加工された外壁材に目地を入れていなかった施工方法・納め方によるものと思われます。目地を入れることで外壁材に建物内外から加わる力を逃がす(シーリング剤の弾性を利用)ように施工すればヒビ割れ現象を回避できたのかもしれません。

[建物正面/南側/リビング]

そこでヒビ割れ部分を補修することになりました。

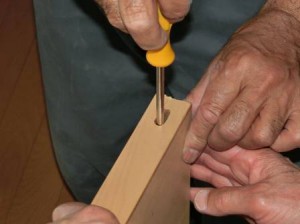

まずはドライバーの先端でシーリング剤が充填しやすいようにヒビ割れ箇所をVカット・削ります。この外壁材は窯業系となっています。

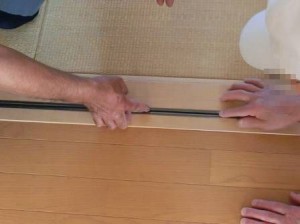

ヒビ割れ箇所への補修跡がキレイに仕上がるように養生テープを周りに貼っています。

今回はお客様からシーリング剤をお借りしてヒビ割れ箇所に充填しました。

金ヘラでシーリング剤を均等に均して補修完了。乾くのを見計らって養生テープを剥がして頂くようお願いしました。